Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

01.03.2021

ЮРИЮ ПАХОМОВУ – 85

1 марта исполняется 85 лет писателю ЮРИЮ ПАХОМОВУ

(Юрию Николаевичу Носову).

Юрий Носов родился 1 марта 1936 года в городе Горький. Его отец Николай Михайлович Носов был парторгом легендарного ГАЗа, а на войне – старшим политруком, он погиб в 1941-м на Западном фронте.

Юра оказался с матерью, некогда соратницей Н.К. Крупской, в эвакуации в Туркмении, а затем в Краснодаре.

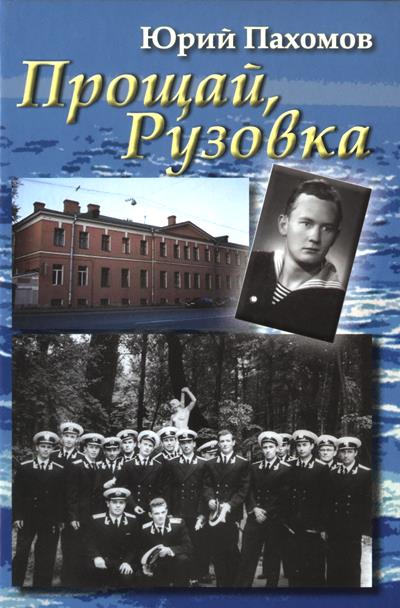

В 1954 году Юрий Носов окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Ленинграде. Однокашникам, тем, с кем прошла его казарменная юность на улице, что выплёскивается «сразу за Витебским вокзалом на Загородный проспект, стекающий вниз от центра», Юрий Николаевич посвятил одну из своих проникновенных автобиографических повестей «Прощай, Рузовка».

После академии Юрий Носов служил на подводных лодках, надводных кораблях и кораблях Черноморского и Северного флотов, в некоторых флотских медицинских учреждениях. В 1972 году он закончил и командно-медицинский факультет Военно-медицинской академии, после чего вся его служебная деятельность проходила в центральном аппарате ВМФ СССР. С 1976 по 1987 год Ю.Н. Носов был главным эпидемиологом ВМФ Российской Федерации.

Юрий Николаевич участвовал во множестве морских походов, бывал в «горячих точках» по всему миру – Гвинее, Мозамбике, Эфиопии, Сомали, Вьетнаме, Йемене и других. А ещё он носит звание «Изобретатель СССР», отмечен медалью имени академика Е.Н. Павловского, автор и соавтор более 30 научных работ. Ю.Н. Носов награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.

Выйдя в отставку в звании полковника медицинской службы, Юрий Николаевич активно занялся литературным творчеством, хотя пишет с юности, а член Союза писателей СССР с 1979 года.

Кстати, рекомендацию в Союз писателей ему дал Юрий Казаков, с которым Носов (Пахомов) был знаком ещё с 1963 года по Архангельску. «Ты хоть и самый главный на флоте эпидемиолог, да и доктор, как говорится, от Бога, а всё равно медицину бросишь и станешь сочинителем», – заявил ему однажды Казаков, «со своей лёгкой усмешкой»…

Одна из первых публикаций Юрия Пахомова, – рассказ «Случай с Окуловым», – состоялась в ленинградском журнале «Звезда» в 1972 году.

Юрий Пахомов – автор около тридцати книг, среди которых «К оружью, эскулапы!», «Драконова кровь», «Введенский канал», «В поисках двойника», «Свет отраженный», «Белой ночью к залива», «Вечер в Стамбуле», «Морские повести» и др.. Сборник прозы Юрия Пахомова «После шторма» вошёл в перечень ста лучших книг об армии и флоте. Большинство его книг построены на автобиографическом материале; в центре внимания автора – ровесники, дети войны, сослуживцы, военные моряки и врачи, инженеры, военные специалисты, всю жизнь посвятившие отечественному Флоту.

Произведения Ю. Пахомова, лауреата множества международных и Всероссийских литературных премий, публиковались в журналах «Север», «Морской сборник», «Двина», «Воин России», «Проза», «Наш современник» и других; отдельные произведения переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья.

…В 1983 году по рассказу Юрия Пахомова «Тесть приехал» режиссёр Марлен Хуциев снял фильм «Послесловие» (в главных ролях – Ростислав Плятт и Андрей Мягков), вошедший в «золотой фонд» российского кинематографа.

Литературная основа этого фильма – превосходна.

«Материальная сторона жизни меня всегда мало волновала», – говорит герой рассказа Юрия Пахомова, старый человек, служивший в 1942-м начальником санитарно-транспортного судна «Карл Либкнехт». Для него самое важное в жизни – это ощущать вкус хлеба, свою нужность людям, дарить внимание близким.

Для писателя Юрия Пахомова остаётся главным понять, как не отгородиться от всего живого, не убить в себе человека, как спасти не только тело, но и душу человека – в море, и на берегу.

Дорогой Юрий Николаевич, сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья, благополучия и новых книг!

Татьяна Акулова-Конецкая

Ю.Н. Пахомов (Носов) на вечере Морского фонда им. Виктора Конецкого. Москва. 2012 год.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

ЮРИЙ ПАХОМОВ

А МОРЕ И СТОНЕТ И ПЛАЧЕТ…

Той весной я влюбился в корабли. Я даже помню день и час, потому что стоял «на часах» у бочек с известью в двадцати метрах от строящегося здания клиники Военно-морской медицинской академии. Раньше здесь был парадный вход, обращенный к Фонтанке, и на клумбе цвели петуньи, клумбу ограждали якорные цепи, выкрашенные кузбасс-лаком.

Для чего мы патрулировали у новостройки, никто не знал, украсть там было решительно нечего. Я дохаживал предутренние часы — знаменитую «собаку».

Было холодновато. Я приплясывал на холмике, который раньше был клумбой, — только цепи теперь напоминали об этом. Над головой с самоварным гулом шумели деревья. Ночью, когда я заступил патрулировать, в недостроенном здании ухал филин. Филин редко кричит к добру. Я швырял в темноту куски окаменевшей известки и ругался.

Было еще серо, в промежутке между домами проступала легкая синь.

И вдруг вышло солнце.

Солнце выкатилось из-за крыши дома, окрасило воду в Фонтанке в кирпично-красный цвет. На этом мрачноватом фоне старенький дебаркадер, шлюпки у него выглядели как-то особенно красиво, словно на картинах Альбера Марке. Правда, я не уверен, что тогда в голову мне пришло именно такое сравнение.

Из-под моста вынырнул пароходик, белый и сверкающий, и над спящим городом загремело:

В белом городе у моря

Вновь увидимся с тобой…

Мне кажется, именно в этот момент в сердце вошла любовь к кораблям.

Впрочем, любовь к кораблям возникла, возможно, еще раньше, во время лагерных сборов в Приветнинском, когда после стрельб мы сидели на прибрежных валунах. Плескалась бесцветная вода Финского залива. И вдруг далеко, из сероватой дымки у самого горизонта, проступил силуэт крейсера, оказавшегося на самом деле учебным кораблем «Комсомолец».

Этого учебного корабля уже нет. Много лет назад его разрезали автогеном на части, потом везли на открытых платформах к металлургическому комбинату, и люди с изумлением разглядывали покрытые ржавчиной листы стали с наростом водорослей и раковин, пустые глазницы иллюминаторов и диковинных размеров трубы, напоминающие гаванские сигары.

Потом его расплавили в огне мартена, и навсегда исчезли переборки угольного трюма с надписями, выцарапанными целыми поколениями курсантов, исчезли могучие кнехты с надписью «Океанъ», хорошо помнившие изящных гардемаринов морского корпуса, времена плавания Второй Тихоокеанской эскадры, а много позже — и нас, восемнадцатилетних мальчишек, облаченных в синие, еще не успевшие вылинять робы.

А было так.

В Кронштадт отправили на буксире, маленьком и черном, похожем на закопченный лапоть. Неловко было нам, «морским волкам», забираться на столь утлое суденышко — на набережной Лейтенанта Шмидта стояли знакомые девушки.

Помнится, я устроился в корме, на жестком, со скользкой рубчатой поверхностью, барабане, как потом выяснилось, — обычной стиральной машине.

От Кронштадта в памяти остался синий огонек на мачте дежурного корабля, напоминавший остывающую звезду, да еще какие-то склады, амбары и бесконечный причал. Наши шаги звучали напряженно и гулко, словно под бревнами причала была бездна.

Учебный корабль «Комсомолец» возник из темноты молчаливой глыбой. Корабль походил на брошенный дом.

Таким я увидел его впервые вблизи.

Его еще нужно было узнать и полюбить. Полюбить огромные кубрики с хлипкими подвесными койками, кочегарку, топки, комингсы, пиллерсы, ватервейсы и замечательно просторные прокладочные палубы.

Широкие квадратные иллюминаторы прокладочных палуб глядели в море, где раскачивались зеленоватые пенные глыбы, мигали в тумане огни портовых городов и где однажды в бинокли мы с трудом разглядели акварельные штрихи плавучего маяка «Хельсинки».

В прокладочной палубе нас учили водить корабли. И я помню, как был потрясен капитан первого ранга, штурман, обучавший нас прокладке, увидев, как Боб Певцов уверенно прокладывает курс через Африканский континент. Его корабль находился в этот момент в самом сердце Сахары, корабль огибал песчаные барханы, вспугивая пустынных грифов, и молчаливые бедуины принимали его за мираж.

Капитан первого ранга выкинул циркуль за борт и пошел в лазарет за таблетками от головной боли.

Там же, в прокладочной палубе, лежал старый чугунный желоб, по которому сбрасывали за борт шлак. Однажды после вечернего чая мы с Эриком положили тяжеленный желоб поперек палубы и вырубили свет. Каждый, кто шел через прокладочную палубу в кино, спотыкался в темноте о желоб, падал и говорил разные слова. Говорили, впрочем, все одно и то же. Но замечательно другое: грохнувшись на палубу, очередная жертва тут же усаживалась на прокладочных столах, ожидая, кто следующий.

Последним рухнул дежурный «по низам», долговязый парень. Падал он точно в замедленной съемке, и слышно было, как звенит, перекатываясь, мелочь в его кармане.

За этот эксперимент нам с Эриком дали по пять нарядов вне очереди.

Но это было потом.

А сначала был ночной Кронштадт, синий огонек на мачте, трап над пустотой, колокола громкого боя и первый поход, когда на зеленые, бутылочного стекла волны блевали с каждой палубы и в муках рождалось морское братство.

Корабль напоминал Ноев ковчег, на нем были собраны курсанты нескольких училищ: будущие кораблеводители, морские врачи, инженеры, связисты. Мы скатывали и лопатили палубы, шуровали уголек, стояли вахты, а в свободное время пели под гитару знаменитую курсантскую песню:

В та-зу ле-жат четыр-ре зуба!

А я, как безумный, рыда-а-л...

Нам было девятнадцать. Мы готовились стать членами самого дружного в мире коллектива — экипажа корабля.

А пока старина «Комсомолец» то и дело давал понять, что морская служба — не сахар и в море должны ходить люди с твердым характером.

Непостижимы законы памяти.

Можно было сейчас, например, вспомнить первое в моей жизни морское учение — учение Балтийского флота, когда из-за дымовой завесы выскочили вдруг торпедные катера и пошли в атаку на нас, и тревожно заныло сердце: а вдруг «взаправду»? И как легко стало, когда застучали орудия и с тусклого, как застиранная простыня, неба стали пикировать наши истребители-бомбардировщики и сквозь синеватую предрассветную мглу обозначились очертания идущих к нам на помощь кораблей с крейсером во главе.

— Та-та-та! — стучали пулеметы.

Темная линия горизонта внезапно лопнула, пропуская багровый купол солнца, тревожно запламенели облака, и по «Комсомольцу» покатилась жуткая команда: «Газы»...

Можно было вспомнить заход в Лиепаю — чистенький зеленый городок с игрушечными трамвайчиками, первый наш «берег» после двухнедельного плавания, рождавший ощущение, которое испытывают моряки, оказавшиеся в иностранном порту.

Но больше всего почему-то запомнилась первая вахта в кочегарке.

И первая флотская селедка...

Часа в четыре утра матрос-рассыльный неласково вытряхнул нас из подвесных коек.

— Ты чего, а? — испуганно таращился Эрик, потирая ушибленный о палубу зад.

— Чего, чего. На вахту. Спите, как суслики.

С кораблем между тем происходило нечто странное: он то, покряхтывая, взбирался на гору, некоторое время застывал там, потом тяжело, со вздохом скатывался, и в самой глубине его что-то скрежетало, ухало, гремело.

Кубрик, освещенный голубоватым светом плафонов, был пуст — опустевшие койки как бы парили под потолком, изредка сталкиваясь друг с другом. Все это производило странное впечатление.

— Где остальные? — спросил я.

— Блюют, — коротко пояснил дневальный. — До десяти баллов раскачало. Готланд проходим.

А море, как в песне, стонала и плакало, иногда переходя на вой.

Дневальный долго вел нас полутемными коридорами, стремительно соскальзывал в какие-то люки, откуда бил теплый, пахнувший машинным маслом воздух.

Наконец мы опустились на скользкие пайолы где-то у самого днища корабля, потому что море гудело уже над головой, — и огромный, с бронзовой волосатой грудью кочегар весело заорал:

— А-а! Пидмога пришла. О це гарно... У-у, орлы! Доктора, что ли? Нормально! Что делать будете? Сейчас узнаете.

Он прошелся перед нами, почесывая грудь, точно в бочку сказал:

— Вот лопата, вот уголек. Шуруй, мариманы! Делай, как я.

Он подхватил на лопату несколько увесистых кусков угля и метнул в топку. Получилось ловко, точно в руке у него была не лопата, а бильярдный кий.

— О це добре... А ну-ка вот ты, мосластый, попробуй.

Я взял лопату и попробовал сделать то же самое. Не тут-то было! Дверца топки захлопнулась раньше, чем я успел забросить уголек, только куски брызнули в разные стороны. Со второго раза мне удалось забросить в топку... лопату.

— Ото ж да-а! — веселился кочегар. — Ну, артисты! Не стоять, вкалывать! То тебе не клизму поставить.

Ревело море, ревели вентиляторы. Никогда бы не подумал, что лопата может быть такой тяжелой.

От жары, качки все вокруг плыло перед глазами. Котел разбухал на глазах, заполняя все пространство кочегарки, а прожорливые топки все требовали и требовали угля.

Уголь к топкам приходилось подтаскивать в вагонетках. Нагружались вагонетки в узком, как гроб, бункере.

В сумрачном лампадном свете, под близкий грохот моря я швырял в вагонетку куски угля и ругался.

— Шуруй, мариманы! — покрикивал кочегар.

А мне хотелось лечь на пайолы и думать о чем-нибудь хорошем, но в голову упорно лезли слова песенки: «На палубу вышли, а палубы нет, ее кочегары пропили...».

Эрик маялся, его вот-вот вывернет наизнанку.

К нашему счастью, откуда-то из глубины кочегарки возник плотный, кудрявый старшина. Он усадил нас под вентилятором и дал воды.

— Ничего, курсачи. На флоте трудно служить только первые двадцать пять лет, — сказал он. — Матушенко, ты чего, сачок, расселся? Ребята, что негры на плантации, уродуются, а ты сидишь. Давай живо вагонетку с углем. А вы, ребятки, отдохните малость, а потом я вам покажу, что и как. Дело-то нехитрое.

К восьми часам утра качка стала утихать. Мы с Эриком еле держались на ногах.

Старшина принес большой медный чайник, достал из тумбочки селедку, хлеб, сухари и предложил:

— Присаживайтесь, курсачи, перекусим.

— Люблю пожрать, — сказал кочегар-громила по фамилии Матушенко. — Сидайте. Чаек у нас особый, кочегарский. Из этого чайника, — он с нежностью погладил медный лоснящийся бок, — можно сказать, Римский с Корсаковым чаек гоняли. То-то! А теперь мы. Чудно даже.

Через несколько лет я узнал, что на судне «Океан», переименованном потом в «Комсомолец», морскую практику проходил гардемарин Римский-Корсаков, будущий композитор, а позже — писатель Виктор Конецкий. С Виктором Викторовичем мы встречались несколько раз, переписывались. В одном из писем он писал: «Масса, конечно, пересечений у нас с Вами в морской жизни»…

Мы пили крепкий чай, ели теплый поджаристый хлеб и селедку. Чудо-селедку!

До конца вахты оставалось полчаса. Корабельный хронометр равнодушно проглатывал минуты. Там, наверху, уже было светло, влажный ветер срывал пену с гребней волн, трепал брезентовый плащ на крошечной фигурке впередсмотрящего. На вахте стояли наши ребята: медики и будущие связисты, инженеры и минеры. И пусть не мы сегодня вели корабль, пусть выполняли второстепенную работу — корабль шел, шел вперед, и это было самым главным.

— Ну что, курсачи, — сказал, наконец старшина, — шабаш, как говорится. Благодарю за службу. Тяжеленько пришлось? Ничего. Привыкнете.

Матушенко положил мне на плечо тяжелую руку и, улыбнувшись, сказал:

— Вы не серчайте, хлопцы. На корабле без подначки, что харч без соли. Шкура будет крепче. В санчасть сходите, руки надо перевязать. Ишь, музулей нарвали, интеллигенция.

— На вахту проситесь только к нам, — напутствовал старшина. — Здесь работа так работа. И селедочка что надо.

Когда мы уже подошли к трапу, Эрик вдруг сунул руку в вагонетку с углем, потом, осторожно оглянувшись, растер по лицу угольную пыль.

— Для колорита, — пояснил он мне. — Как-никак, мы с тобой теперь кочегары. Давай-ка я и тебя оформлю. — И он старательно вымазал мою физиономию.

Море дает морякам суровые уроки. Несколько лет спустя и я получил такой урок.

Хорошо помню то январское утро 1961 года. Севастополь. Корабельная сторона, солнце, иней на крышах, пустые, прозрачные сады. И запах, скорее осенний, чем зимний: солений, перебродившего виноградного сока и еще дыма костров — в садах жгут листья.

Я возвращался домой после дежурства в госпитале. Нас, небольшую группу врачей-подводников, направили на усовершенствование по хирургии. Ночка выдалась хлопотная: несколько часов у операционного стола, а под утро привезли моториста с проникающим ранением сердца. Парня спасли. И хотя я только ассистировал, все мое тело, до последней клеточки, было наполнено приятной усталостью, какую всегда испытываешь после удачно проведенной операции.

Мы с женой снимали крошечную комнату в доме, стоящем на улице, скатывающейся к морю, и ночами было слышно, как ворочается, живет, погромыхивает Корабельная сторона, а утром этот равномерный, неумолчный гул пробивали пронзительные трели боцманских дудок, а чуть позже, во время подъема флагов на кораблях, трубили горнисты.

В нашей комнатке стояла старинная кровать с медными шарами на спинках, пузатый комод, а в кухне над печью висели гирлянды лука и чеснока. Во дворе за сараем прилепилась коптильня. Хозяйка, вдова моряка, коптила в ней янтарную, с золотыми прожилками барабульку. В ветреную погоду ветви миндаля с легким звоном стучали в окно.

Я шел, представляя уютную тишину комнаты, нашего временного жилья, прибежища посреди дорог, перестука колес вагона, тоскливого крика паровоза, сулящего разлуки и радость встреч. Я был счастлив в то утро, с жадностью вдыхал горьковатый дымок костров, чадящих за высокими каменными заборами, и все вокруг виделось отчетливо, остро и также остро запоминалось. Я миновал площадь, на которой стоял пустой троллейбус с опущенной дугой и молочно-белыми, запотевшими за ночь стеклами, и тут увидел их. Три офицера и мичман шли странной какой-то походкой, будто не шли, а плыли, поддерживая друг друга. И я не сразу понял, что они пьяны. Я знал этих парней — вместе столовались в бригаде подводных лодок.

«Что это они с утра пораньше?» — подумал я и пошел навстречу, вглядываясь в их окаменевшие лица, еще не испытывая, а как бы предчувствуя тревогу.

— Привет! — сказал я. — Со свадьбы, что ли?

— Какая свадьба, — хмуро отозвался старший лейтенант, штурман. — С-80 не вернулась из полигона. — Губы у него дрогнули. — А у меня на ней друг, на соседних койках в училище спали.

С-80? Лодок с таким номером в нашей бригаде не было.

— А где? В каком полигоне? — растерянно спросил я.

— На Северном флоте. Второй день ищут. Гробанулись, видно…

И они прошли мимо, унося на плечах тяжелую ношу горькой вести. А вокруг все кричало о жизни, о скорой крымской весне с влажными ветрами и розовой пеной цветущего миндаля.

Я стоял, ощущая, как струйка холодного пота соскальзывает между лопатками, пытаясь осознать грубоватое и емкое: «гробанулись», а перед глазами встал другой день, сущность которого я понял только сейчас. Ведь и мы могли…

Наша лодка дифферентовалась неподалеку от Феодосии. Обычный плановый выход. Я сидел на своем «боевом посту» — за обеденным столом во втором отсеке, на котором в случае необходимости я должен был оперировать. За спиной — посудный шкаф. На противоположном конце стола примостился замполит, шелестел какими-то бумажками. Шипение сжатого воздуха, плеск воды, запах щей и мокрой резины. И вдруг лодка провалилась вниз, в глубину, с резким дифферентом на корму. Замполит упал со стула, посудный шкаф распахнулся, и фаянсовые тарелки, описав дугу, с грохотом раскололись о край стола, осколки брызнули в разные стороны. А лодка стремительно соскальзывала вниз. Ничего, не понимая (это был мой второй выход), я ухватился за дверцу шкафа, и тут тишину рассек крик. Я с трудом узнал голос механика. Лодка дрогнула, замерла на месте, покачалась, в глубине ее что-то хрустнуло, зашипело, и стало слышно, как булькают пузыри воздуха. Длилось это, как мне показалось, целую вечность, и в себя я пришел только тогда, когда услышал тяжелый всплеск: лодка всплыла по-аварийному и покачивалась теперь на волнах. Несколько секунд тишины, и спокойный голос командира возвестил: «Свободному от вахт офицерскому составу разрешается подняться наверх».

Я отдраил кремальеру, протиснулся в межотсечный люк в центральный пост, снял с крючка жетон и по скользкому трапу поднялся в рубку. Объемный, наполненный солнцем мир. В отдалении, сквозь дымку проглядывались горы. Волны заплескивали в шпигаты и с шипением опадали. Отсюда, с высоты рубки, лодка казалась маленькой и ненадежной.

— Доктор, а что сегодня на обед? — с усмешкой спросил командир.

— На обед? — поразился я, не понимая, как после того, что произошло, можно думать об обеде.

— Что рубать будем, док?

Я сказал, сказал и про разбитую посуду.

Командир рассмеялся.

— Не забудь отметить это событие в вахтенном журнале, а то тыловики потом затаскают, начет пришлют. Ничего, сервиз для кают-компании купим. Скинемся по рваному и купим.

В рубку поднялся механик. Он был голым по пояс. На груди, испачканной машинным маслом, проступили крупные капли пота. Пилотка сдвинута на лоб. Он жадно закурил.

— Ну что, механик! — в голосе командира послышались жесткие нотки. — Так провалиться при дифферентовке! А дно-то здесь илистое, воткнулись бы кормой и… — Он не закончил, швырнул папиросу за борт. Окурок подхватило ветром и отбросило метров на пять…

Дурные вести быстро распространяются по флотам. Вечером мой однокашник, с которым я учился на курсах, сказал:

— На С-80 Володя Зубков был. Обеспечивал выход. Поиски лодки продолжаются, но скорее всего лодка погибла.

Боже мой, Володя! Разом погас целый мир: это и тот окопчик с рыжим осыпающимся бруствером, откуда в военном лагере под Приветнинском мы с ним бросали учебные гранаты: и тяжкий, одуряющий запах анатомички; и удивительная кафедра боевых средств флота, где в коридоре шелестели знамена, на стеллажах лежали торпеды и мины, где устройство шлюпки преподавал мичман по прозвище Карасин, и мы от него впервые услышали звучные, как заклинание слова: пиллерс, подлегарс, ширстрек; это и первая самостоятельная операция и первый, самостоятельно поставленный диагноз; и, наконец, удивительное, ликующее чувство, которое все мы испытали, когда, скосив глаза, впервые увидели на собственных плечах новенькие погоны с лейтенантскими звездочками, а у левого бедра ощутили приятную тяжесть кортика. Неужели все это может исчезнуть?

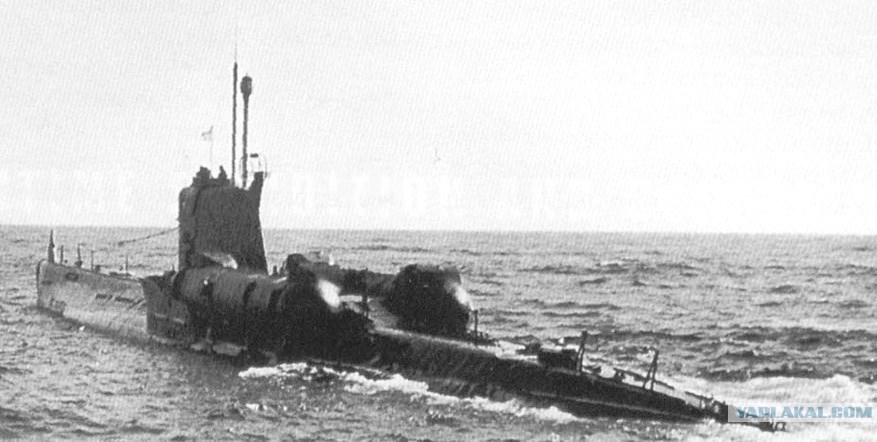

О подводной лодке С-80 ходили невероятные слухи, один, самый нелепый: лодка со всем экипажем ушла к… супостату. Говорят, семьям погибших какое-то время даже не выплачивали пенсии. Пресса в те годы угрюмо отмалчивалась. Первые сообщения появились лишь в 1990 году.

Из рассказов участников ЭОН — экспедиции особого назначения, документов, публикаций мне удалось более-менее точно восстановить события, произошедшие много лет назад. К тому же какой-то собственный опыт у меня уже был.

…27 января 1961 года подводная лодка С-80 под командованием капитана третьего ранга А.Ситарчика шла под перископом в режиме РДП — работы дизеля под водой. Штормило. В том районе Баренцева моря всегда неспокойно. Выдвижные устройства покрылись коркой льда. Когда волна захлестывала шахту РДП, дизель начинал стучать с перебоями, в отсеках падало давление, и рулевой-горизонтальщик морщился, удерживая штурвал. Где в этот момент был Володя Зубков? Скорее всего, на «боевом посту» во втором отсеке.

Командир лодки не отходил от перископа. Ударил снежный заряд, видимость резко снизилась, а тут, как всегда бывает по закону подлости, забарахлила радиолокационная станция. Командир развернул перископ и сквозь белесую муть с трудом различил тень судна, скорее всего траулера, пересекающего курс лодки, коротко скомандовал: «Лево на борт!» — пытаясь разойтись с траулером, но через несколько минут понял: опасность столкновения сохранена, и тогда последовала команда: «Срочное погружение!». Дизель замер. Наступившую тишину разорвал нарастающий гул поступающей воды, и лодка стала стремительно проваливаться на глубину. Трагедия произошла в 14 часов 20 минут.

Это потом комиссия установит, что у С-80 была конструктивная особенность: шахта РДП оказалась значительно шире, чем на других средних подводных лодках, что на верхней крышке шахты намерз лед, и она не могла закрыться. Когда вода ринулась в пятый отсек, два моряка пытались предотвратить аварию, но было уже поздно. Их так и нашли вместе. Установлено и то, что экипаж до конца боролся за живучесть корабля, и им удалось сделать почти невозможное — мягко опустить лодку на грунт. Они пытались всплыть, но иссякли запасы воздуха высокого давления…

До глубокой осени в районе, где затонула С-80, шел интенсивный поиск. В поиске участвовало свыше 40 кораблей, судов, самолетов и вертолетов — безрезультатно. Флот еще не располагал эффективными средствами поиска, еще не было ни гидрографического эхотрала, ни подводной телевизионной установки, ни буксируемого магнитного металлоискателя. И только спустя несколько лет в районе промысла рыбаки случайно зацепили тралом подводный объект. Им оказалась С-80.

Подводную лодку подняли и отбуксировали в бухту Завалишина. Для извлечения тел погибших были созданы бригады врачей. Володю Зубкова опознали по медицинским эмблемам на истлевших погонах. Выяснилось одно странное, почти мистическое обстоятельство: Володя вышел на ракетные стрельбы… не на своей лодке. Однокашник, уезжающий в Архангельск на курсы усовершенствования, попросил Зубкова вместо себя сходить в море, всего на несколько суток. Судьба у этого однокашника тоже не сложилась. Должно быть, его угнетало, что он как бы проживает чужую жизнь.

Четверть века спустя после трагедии белой ночью стоял я у памятника, сделанного матросскими руками, на котором среди прочих имен было начертано: «Лейтенант медицинской службы Зубков В.И». Лысеющий полковник стоял у могилы юного лейтенанта. Теперь уже вечно юного.

Суровое и строгое место выбрали моряки для братской могилы — скалы, отливающее свинцом море. Тревожный свет рождался в вышине, за ржавыми, напоминающими коралловые рифы облаками, и в свете этом чахлая зелень была ядовито-зелена, а берег, казалось, подернула плесень — цвела пушица: клочки ваты, нанизанные на голые жесткие стебли. За памятником рождался туман, он густел, уплотнялся на глазах, словно поставили дымовую завесу — и в эту туманную пустошь с отчаянными криками кидались чайки, растворялись, таяли в ней.

Я снял фуражку. Легкий ветерок шевелил волосы. Все вдруг как бы застыло. И сопки, и море, и кустики пушицы словно встали в почетный караул. Даже чайки перестали орать. Как вдруг под опаленными облаками родился звук — точно судорога пробежала по сопкам, звук отдался плаксивым эхом — в бухту входила подводная лодка. Пейзаж был суров. А я видел веселую сутолоку на площади перед Финляндским вокзалом и Володю в новенькой форме, с улыбкой на губах. Нам только что в старинном парке Военно-медицинской академии вручили дипломы, впереди были дальние дороги, и никто еще не знал, как сложится его судьба.

Тогда, у Финляндского вокзала, я видел Зубкова в последний раз. Прошло пятьдесят пять лет. Многое из жизни Володи подернулось дымкой. Каким он был? Застенчиво-тихий, молчаливый, вроде бы нерешительный. Но в его угловатой фигуре чувствовалась сила. И еще надежность. Теперь, когда мне стукнуло восемьдесят, это качество я стал особенно ценить в людях.

На памятнике надпись: «Вечная память подводникам экипажа ПЛ С-80, погибшего при исполнении служебных обязанностей». Шестьдесят восемь человек погребены под плитами. Сколько таких памятников стоит на российской земле, а для иных моряков нет и надгробий — только координаты, занесенные в вахтенный журнал, да изредка цветы на воде, сброшенные с борта корабля в память о погибших. Сколько вдов, взрослых сыновей и дочерей, приходит к могилам! В храмах в те дни горят поминальные свечи, и своды отражают скорбно-светлые слова молитв…

2017

|

06.07.2025 новоеС ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА! 01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого