Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

07.09.2023

НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОМНИМ…

8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ-ЛЕНИНГРАДЦАМ…

…В стихах сегодняшних

Ирина Николаевна Ширская. «Хлебные карточки 1941 года»

(на выставке народного коллектива – студии флористики

«Волшебная соломка» под руководством Г.П. Энгельке

«Мы живём в этом городе»).

РНБ. 18 февраля 2023 г.

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

(из книги «Никто пути пройденного у нас не отберет»)

…Ночью с 21 на 22 июня 1941 года — ровно тридцать восемь лет назад, ибо сегодня 22 июня 1979 года, — мы находились на даче на хуторе близ гоголевской Диканьки. Около четырех часов утра мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами; а с запада, из-за реки Ворсклы (в памяти осталась строка хохлацкой песни: «Ворскла — ричка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою…»), из-за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая все торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков; и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях.

— Война, — сказала мать и зарыдала. Она знала, что говорит, потому что Первая мировая застала ее во Франции, и она добиралась на родину через Скандинавию, и уже с тех пор запомнила германские опознавательные знаки на аэропланах.

И вот когда мы потом среди тысяч и тысяч других беженцев на подводах, запряженных быками, тащились на восток, то вокруг невыносимо тягостно мычали недоенные коровы. Они шагали, растопырившись над своими раздувшимися до синевы (как будет множественное от «вымя»?) и мучительно мычали в раскаленные украинские небеса.

И хотя страшно вспоминать это бегство, этот исход полусумасшедших от страха толп, я все-таки вспоминаю и смешное. Так и маячат перед глазами самые упрямые существа на свете — козы и козлы. Думаю, нет ничего более тормозящего, нежели коза, которая привязана за рога веревкой к задку телеги и всеми четырьмя ногами упирается в дорожную грязь или пыль.

У Сергея Орлова есть стихотворение «Станция Валя».

Станции Валя нет. Есть полустанок.

На этот полустанок вышел эшелон с детьми, которых сперва умудрились эвакуировать на запад — навстречу немцам, а потом кое-кого успели собрать и отправить на восток — обратно в Ленинград.

Этим эшелоном возвращались домой с украинской дачи и мы.

На соседних путях стоял санитарный эшелон, битком набитый ранеными. Он прорывался в тыл.

От полустанка до лесной опушки было метров пятьсот. Из-за леса вывернулся немецкий истребитель-бомбардировщик. Люди посыпались из вагонов и побежали к лесу.

Точно помню:

Очень долго ждал мать у подножки вагона. Уже все повыскакивали, а ее нет и нет. И я думал, что она вещи собирает, — это в ее характере было: собирать вещи в самой неподходящей обстановке и очень долго. И я оказался близок к истине, но собирала она не вещи в смысле вещичек или чемоданов, а показалась, наконец, на площадке вагона с огромным пуком наших пальтишек и пледом. Руки ее едва сходились на этом пуке, который она, естественно, прижимала к груди и животу. А надо-то было спуститься по трем высоким вагонным ступенькам. Как по ним без рук спустишься? Да еще лицом в поле — а она именно так решила вылезать.

Я орал, чтобы она бросала пальто на землю. (Самолет к этому моменту уже заходил на второй вираж.) Но не тот был у матушки характер, чтобы бросать детские пальто и плед на сырую землю или в пыль. Она сползла со ступенек, считая их задом, и спиной, и закинутой головой. Ее далеко запрокинутую голову особенно хорошо помню. И тут я сразу толкнул ее под вагон, хотя отчетливо понимал, что под вагоном убежище плохое, что надо-то как раз наоборот делать — бежать от состава. Однако самолет приближался стремительно со стороны хвоста поезда. И мы с матушкой оказались под вагоном, рядом с солдатом. У солдата была полуавтоматическая винтовка, а вагонные колеса были не со сплошным диском, а со спицами. И солдат стрелял, просунув винторез между спиц.

Куда он палил, я не заметил, потому что увидел брата, который бежал через поляну к опушке леса и был где-то на середине поляны, когда самолет, обстреляв эшелон из пулеметов, сбросил на паровоз две маленькие, вероятно десятикилограммовые, бомбочки. Я видел, как они падали и взорвались левее паровоза, метрах в ста от него, — плохой немец был бомбометатель. Встало два разрыва. Они были метрах в двадцати от бегущего брата. Его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко — и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю.

Я думал, мать этого не видит, так как она была дальше меня под вагоном, но она все увидела. И — без всякого крика — все так же с пуком пальтишек и другой мягкой рухляди в руках выскочила из-под вагона и побежала к брату по высокой траве поляны. Солдат попытался удержать мать, но ее бы и танк не остановил. А я побежал за ней, чувствуя себя совсем голым на пустынной поляне, — все люди попадали на землю.

И только несколько солдат где-то на середине поляны устанавливали на колесо от обыкновенной крестьянской телеги ручной пулемет. Раньше эти солдаты с пулеметом ехали на крыше вагона. Кабы не исторический опыт гражданских войн, вряд ли бы тележное колесо так быстро оказалось приспособленным под своеобразную турель для зенитной стрельбы.

Спринтерские дистанции в те времена я бегал хорошо, во всяком случае — лучше матери. И потому оказался возле брата первым. Глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого меня поразил чистейшей белизны кусочек кости, который отлично был виден в окружении разорванных мышц. Рана еще вообще не кровоточила. Как потом объяснили опытные люди, осколок был горячим и запек кровеносные сосуды. Но подбежала мать, отбросила наконец в сторону мягкую рухлядь и упала на брата. И здесь я увидел то, что большинство зрителей видит только в кино. Я увидел, как мать прикрывает своим телом ребенка.

Немец зашел на третий вираж и палил по эшелонам и поляне разрывными пулями. Они отличаются от обыкновенных тем, что взрываются круглыми искристыми огоньками, коснувшись даже цветочной головки. И эти вспышки-взрывики разрывных пуль хорошо видны даже при солнечном свете. Ежели нет, то пусть меня бывалые вояки подправят.

Я-то абсолютно уверен в том, что видел эти вспышки-взрывики вокруг нас, но выше самой земли — на уровне цветочных головок ромашек.

И вот мать лежала на брате и елозила руками, как бы махала ими плашмя, чтобы прикрыть неприкрытые места его тела. И тут из раны хлынула кровь.

Я эти мгновения провел, лежа на спине рядом. И хорошо видел голову немецкого летчика, который высунул ее с левого борта кабины, рассматривая результаты своей работы. Опять чисто киношный кадр: спокойная и омерзительная немецкая рожа в летных очках над бортом кабины, рассматривающая искромсанные тела детей и женщин внизу.

Когда самолет промелькнул, мы потащили брата в кусты. До них было метров пятьдесят. Там он окончательно очухался и попросил пить. Воды, конечно, не было. Я рвал ему спелую голубику. В те времена мы называли ее гонобобелем. Рану традиционно перетянули носовыми платками.

Самолет исчез. По слухам, наши солдатики якобы все-таки куда-то ему попали с помощью тележного колеса. Думаю, это возможно, ибо немец демонстрировал такую степень беззаботной наглости, которую судьба в любой игре обычно наказывает.

А дальше произошло нечто вовсе уж несуразное — эшелон дернулся и поехал, оставляя всех раненых, убитых и вопящих на все голоса живых в чистом поле и на опушке леса. Боже, какой вопль разнесся, нарушая станции покой!

Чувство покинутости… Едва ли оно не самое жуткое и безнадежное на войне.

И не только на войне.

Когда я рассказал Орлову эту историю и прочитал стихи наизусть, он, конечно, был доволен. Все поэты радуются, когда их знают наизусть.

На этом полустанке я видел десятилетнюю девочку, у которой были оторваны обе ноги. Она пыталась заползти в канаву под штабель запасных железнодорожных рельсов. А такого количества крови, которое оказалось на полу нашего купе, я уже никогда в жизни не видел (блокадные голодные смерти — бескровные). Какой-то дядька лет сорока, артист ленинградской эстрады, наш сосед, умудрился, вероятно, не проснуться вовремя. Осколок бомбы пробил вагон и вырвал ему кадык. Вся кровища, которая вытекла из артиста, успела уже свернуться, когда мы вернулись; все стекла окон, конечно, вылетели.

Первое время в Ленинграде довольно часто попадались интеллигентные ленинградцы, которые уверяли, что наша пропаганда преувеличивает немецкие зверства, ибо немцы — воспитанные люди и выдумали Бетховена…

Работа победителя Всероссийского конкурса детского рисунка, посвящённого блокаде Ленинграда 14-летнего Андрея Рудыки «Помним блокаду». Представлена на выставке «Жизнь, делённая на граммы» в Летнем саду. 6 августа 2023 г.

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

ОТ СТАНЦИИ ЛЮБИМ ДО СТАНЦИИ ПУШКИН

Почему нам так важно — какая станция за окном

У нас есть богатство, о котором мы редко вспоминаем, — топонимическое (от греческого topos + имя). Топонимика изучает имена мест, географические названия, их происхождение.

Наука эта скромная, но невероятно интересная. Пожалуй, мы догадываемся об этом, лишь когда пускаемся в путь. Если едем поездом и видим за окном очередную станцию, то нетерпеливо ищем табличку с ее названием. И пусть за окном потемки и мы очнулись спросонья, но непременно спросим вслух или про себя: «Какая там станция?..» Ну казалось бы, что за важность – какая, ведь не наша... А вот важно отчего-то, и глаза, найдя долгожданное название, торопятся разглядеть и подробности в дождевой мороси.

Хорошо в белые июньские ночи — тогда хоть вовсе не спи. Жалко тратить время на сон, когда за окном все преподносится тебе на ладони — только гляди и радуйся невиданным местам. Вон подушки сушатся на лавках, разморенно дремлют рядом старушки. Голенастая девочка идет по насыпи и грызет яблоко...

Мы невольно сопрягаем название станции с тем, как она выглядит. «Ах, вот она какая...» И хотя разглядели-то мы всего ничего — иногда только лишь зябкую фигурку дежурной по станции, выскочившей на крыльцо с фонарем. Или мокрый забор с нахохлившимся воробьем... Все это зачем-то прихватываем с собой, и помним, и радуемся потом, когда услышим вдруг имя той станции.

— Да, да, помню, а как же...

В России у многих станций, пристаней и деревень и правда не названия, а имена. Вспомним дальневосточную станцию Ерофей Павлович. Имя, отчество, да какие! Ясно видишь этого Ерофея Палыча — хитроватого, с рыжеватой бородкой и напускной важностью в лице, столь свойственной всем вологодским мужикам. А что он вологодский — то доподлинно установлено. Пришел Ерофей Павлович в Хабаровский край с русского Севера, из маленького городка Харовск.

А еще есть полустанок Валя. Кажется, в Ленинградской области. Сергей Орлов о нем стихи написал:

Почему-то станцию назвали. Но знал этот полустанок и горькие дни. Здесь в сорок первом году фашисты разбомбили два эшелона — один с ранеными, другой с детьми и женщинами. Среди последних был мальчик Витя с мамой и братом. Чудом они остались живы, и когда Витя вырос и стал писателем Виктором Конецким, то написал об этом дне и о полустанке Валя в своей мемуарной книге.

Не очень далеко от полустанка Валя есть станция Пушкин. Чуть больше получаса с Витебского вокзала, и вы выходите на перрон, где с удивительной обыденностью написано на табличке: «ПУШКИН». И тут же ворох объявлений на столбе. «Меняю Пушкин на Павловск с доплатой...»

А на Волге есть пристань, которую, быть может, еще в пушкинские времена назвали удивительно ласково — Сероглазка. О ней ровно сорок лет назад, в 61-м году, написал стихи Владимир Корнилов.

Пристань называлась — Сероглазка.

А еще есть письма. Разглядывать штемпели на них иногда не менее интересно, чем смотреть в вагонное окно. Вот лежит у меня на столе письмо из села Песчаные Ковали. Давно прочитал я письмо, давно ответил на него, а вот не убираю, почему-то хочется, чтобы оно было перед глазами. Никогда не был в Песчаных Ковалях, но о чем-то догадываюсь. Ну не может не быть красивым село с таким названием. И люди там живут непременно красивые.

И добрые — как на станции Любим.

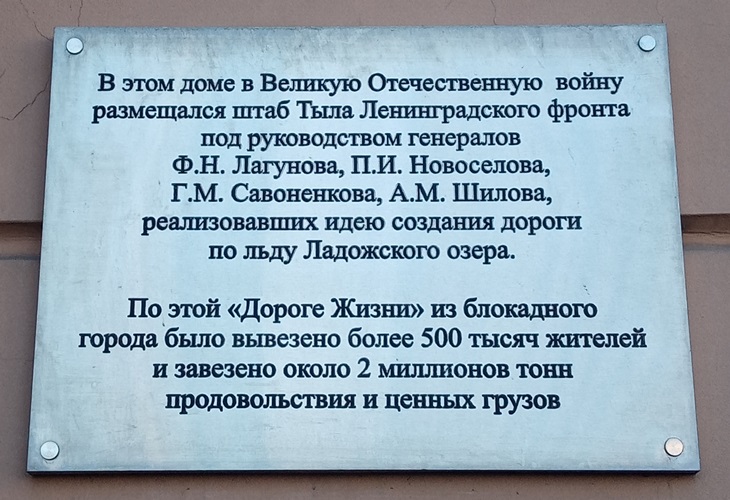

Доска на здании Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института технологий машиностроения.

Санкт-Петербург. Пл. Белинского 1-1.

Фото: Морской фонд имени Виктора Конецкого. 2023 г.

|

06.07.2025 новоеС ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА! 01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого