Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

19.07.2025

КАРТОТЕКА ГЕРОЕВ

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого работает над созданием картотеки героев книг Виктора Конецкого и упоминаемых писателем лиц. Вспомним некоторых из них – участников Великой Отечественной войны.

Данные картотеки дополняются и уточняются.

АНИСИМОВ ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ

родился 20 июня 1927 г. в Рязани; в годы Великой Отечественной войны – воспитанник Соловецкой школы юнг (1942–1943), оборонял город Мурманск от атак фашистских подводных лодок, с 14 июля 1942 г. – матрос ЭМ «Гремящий» Северного флота, боцман, старшина 2-й ст.; с 1945 г. обучался в Ленинградском Военно-морском подготовительном училище; 9 февраля 1946 г. начальником училища капитаном 1 ранга Н.Ю. Авраамовым вручена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; в 1955 г. поступил матросом в Управление тралового флота Государственного комитета рыбной промышленности (ГКРП); в 1958 г. окончил Школу Усовершенствования командного состава (ШУКС) в Петропавловске-Камчатском, штурман дальнего плавания; старший помощник капитана СРТ «Беркут»; капитан СРТ «Беркут», «Алушта»; с 1961 г. – капитан дальнего плавания, работал во Владивостокском Морском торговом пароходстве; капитан СРТ «Карага», «СРТМ-800-8-410»; награждён медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд», орденом «Знак Почёта»; скончался 11 февраля 1985 г.

Игорь Степанович Анисимов

Упоминается в книге «Солёный лёд» (гл. «Архангельские встречи» или рассказ «Невезучий Альфонс») как «Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца “Гремящий”, глубоко презирающий всех нас – салажню и креветок, как он любил выражаться».

КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ ИСИДОРОВИЧ

родился 27 апреля 1907 г. в п. Тайнинский Мытищинского р-на Московской обл.; с 15 октября 1929 г. по 21 августа 1953 г. – в Военно-морском флоте (СКР «Аметист» отдельного дивизиона строящихся кораблей бр. траления КБФ, плавбаза «Смольный» бр. подплава КБФ); после окончания Великой Отечественной войны – заместитель начальника курса по политчасти 1-го БВВМУ, капитан 2 ранга.

Упоминается в книге В. Конецкого «Солёный лёд» (гл. «Лабытнанги – Ленинград»): «И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вникатели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные».

ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ

родился в Ленинграде; пережил первую блокадную зиму в родном городе; в 1942 г. выехал с матерью из Ленинграда по «Дороге жизни» в Молотовск (ныне – Северодвинск), но бежал оттуда в школу юнг;в 1943 г. окончил школу юнг на Соловецких островах по специальности «рулевой-сигнальщик», до конца Великой Отечественной войны служил на эскадренном миноносце «Грозный» Северного флота; в 1945 г. некоторое время учился в Ленинградском Военно-морском подготовительном училище; тогда же активно занялся самообразованием и литературной работой; посещал Литературное объединение при издательстве «Советский писатель»; в 1954 г. увидела свет первая книга – двухтомный роман «Океанский патруль», посвящённый «памяти друзей-юнг, павших в боях с врагами, и светлой памяти воспитавшего их капитана 1 ранга Николая Юрьевича Авраамова»; награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом Отечественной войны 2 ст.;

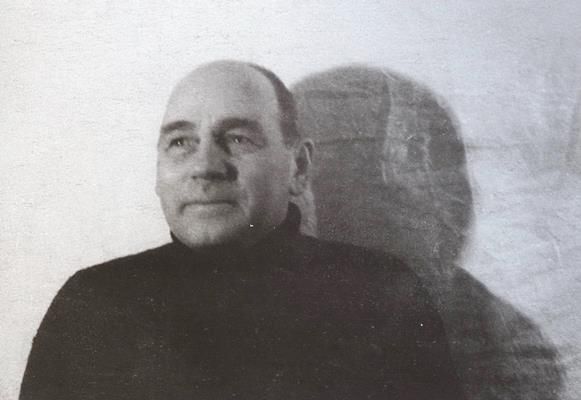

Валентин Саввич Пикуль

за годы литературной деятельности создал более 30 романов и повестей, среди которых «На задворках великой империи», «Баязет», «Реквием каравану PQ-17», «Пером и шпагой», «Моонзунд», «Битва железных канцлеров», «Богатство», «Три возраста Окини-сан», «Фаворит», «Крейсера», «Каторга», «Честь имею» и др.; с1962 г. по 1990 г. жил и работал в Риге (до 1991 г. – Латвийская Советская Социалистическая Республика); скончался 16 июля 1990 г. в Риге, похоронен на рижском Лесном кладбище.

В 2025 г. в Риге на доме, в котором проживал В.С. Пикуль демонтирована мемориальная доска, установленная в честь писателя, планируется демонтировать мемориальную доску Пикулю и со здания «Дома писателей» в Риге, аллея и тропа Пикуля в микрорайоне Риги, где писатель проживал, ранее переименованы властями в честь художницы Б. Баумане. Подобные действия латвийских властей безусловно являются проявлением исторического беспамятства и вандализма.

Упоминается в книге В. Конецкого «Кляксы на старых промокашках»: «Это писал я. А за обшарпанным канцелярским столом в комнатке без окон на задах издательства “Советский писатель” на пятом этаже Дома книги (б. Зингера) сидел полосатый от вечной тельняшки Валька Пикуль и читал членам элитного литературного объединения молодых писателей Ленинграда свой рассказ…»

РАШЕВ ЗОСИМА СЕМЁНОВИЧ

родился 28 декабря 1910 г. в д. Фоминская 2-я (Ручевьяна) в Сольвычегодском уезде Вологодской губ. (ныне – Красноборский р-н Архангельской обл.); окончил два класса церковно-приходской школы; оставшись без родителей, бродяжничал, испробовал многие работы; в 1929 г. по комсомольскому набору стал матросом, поступил в 3-годичное лоцманское училище в Архангельске; стал помощником, а затем и командиром лоцманской службы порта Онега; два с половиной года был слушателем Академии водного транспорта в Ленинграде, но не окончил её, т. к. началась советско-финская война и он добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе специального диверсионного отряда РККА, выполнял задания в тылу врага, был ранен; Великая Отечественная война застала в Ленинграде на специальных курсах командного состава; вскоре в Архангельске была сформирована Беломорская военная флотилия и 3 июля 1941 г. старший лейтенант Рашев принял тральщик ТЩ-47; только за три месяца – с сентября по ноябрь 1941 г. – тральщики ТЩ-47 и ТЩ-46 уничтожили около ста мин; в октябре – ноябре 1941 г. тральщики вели борьбу с минами в Мезенском заливе; в 1942 г. старший лейтенант Рашев командовал ТЩ-53, прошёл около 14000 миль, из них свыше 5000 миль при конвоировании и 1182 мили пройдено с тралами, выполнил целый ряд спецзаданий по перевозке грузов, вооружения и т.п.; прекрасную морскую выучку проявил и при конвоировании 10 сентября 1942 г. транспорта «Обь» в девятибалльный шторм; в 1943 г. занимался перевозом 102-мм артиллерийской батареи и выгрузкой её на мыс Городецкий, в конце июля 1943 г. вместе с кораблём в подъёме затонувшего буксирного парохода «Северянин»; 9 мая 1944 г., командуя ТЩ-31, получил задание на переброску зенитных батарей в район Тюва-Губа и подвергся нападению самолетов противника – два «Фокке-Вульфа» атаковали его тральщик на бреющем полёте, открыв огонь пушек и пулемётов, был ранен в голову, но продолжал управлять кораблём и сошёл с корабля последним, после того как корабль лёг на борт; 2 августа 1944 г. в 60 милях от острова Белый шёл на тральщике ТЩ-114 в составе конвоя БД-5, сопровождая пароход «Марина Раскова», на борту которого находилось 417 человек, более 6000 тонн продовольственных и технических грузов, пароход был атакован немецкой подлодкой U-365: в результате атаки конвоя БД-5, в ходе которой немецкая субмарина применила новые акустические торпеды, пароход «Марина Раскова», а затем и тральщики сопровождения – ТЩ-114 и ТЩ-118 – затонули; месту гибели людей подошёл ТЩ-116 капитан-лейтенанта Рашева; 16–17 августа 1944 г. лётчики сняли 29 человек; далее отличился при выполнение заданий командования по подъёму транспорта «Комсомольск» (водоизмещением 6428 т.); награждён орденами Отечественной войны 2 ст. (1941, 1945), Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; после войны проходил службу на кораблях АСС Северного флота, приписанных к базам в Архангельске, а с 1952 г. – в Мурманске;

Зосима Семёнович Рашев на спасателе «Водолаз».

Фото из личного архива семьи Конецких.

в 1961 г. демобилизовался из ВМФ в звании капитана 2 ранга, последним местом службы был танкер «Волхов»; до 1962 г. ходил на гражданских судах в Мурманске, принимал участие в помощи терпевшим бедствие судам и снятии с мели в проливе Югорский Шар транспорта «Нарьян-Мар»; перебравшись в Выборг, на судостроительном заводе принимал танкер «Терек», а через год плавания на нём стал капитаном завода (водил построенные суда на приёмку в Таллин); был председателем сначала заводского, а потом и выборгского совета ветеранов; скончался18 апреля 1995 г., похоронен в Выборге.

Упоминается в рассказе «Под водой», в книгах «Солёный лёд» («Странные капитаны», «Мимо Франции»), «Никто пути пройденного у нас не отберёт» как Гашев: «Когда-то старый моряк, капитан третьего ранга Гашев, велел мне или служить, или читать книги. Чем дольше я живу и больше читаю, тем меньше понимаю себя и лучше капитана Гашева».

ТРИФОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

родился 25 декабря 1895 в с. Сумский Посад Беломорского района Карело-Финской СССР; во время Великой Отечественной войны служил на спасательном корабле «М-11» АСО Северного флота; командир СК «Память Руслана» 78-го АСС СФ; награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 ст. и Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»; после войны – на АСС СФ, капитан 3 ранга; затем – капитан «Мурмансельди»; скончался после тяжёлой болезни, похоронен в Мурманске 27 сентября 1962 г.

Василий Александрович Трифонов.

Фото из личного архива семьи Конецких.

Упоминается в книге В. Конецкого «Солёный лёд» (гл. «Странные капитаны») как Трофанов: «Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофанов, старый помор, практик, без специального образования … Он был прекрасный человек и моряк».

ХВАТОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

родился 6 июля 1921 г. в д. Порздни Лухского р-на Ивановской обл.; в 1939 г. окончил школу и поступил в ЧВВМУ им. П.С Нахимова (Севастополь); после ускоренного выпуска из училища прошёл боевой путь артиллериста бронекатера БКА до Берлина в составе Волжской и Днепровской флотилий: в составе Волжской флотилии участвовал в Сталинградской битве, затем – артиллерист 4-го Гвардейского отряда бронекатеров Днепровской речной военной флотилии; после войны – капитан 3 ранга, начальник кафедры теории стрельб 1-го БВВМУ; капитан 2 ранга; был переведен на службу в Москву; работал в журнале «Военно-морской вестник»; награждён орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», именной шашкой; совместно с И.М. Плеховым и Г.И. Захаровым написал книгу воспоминаний «В огне сталинградских переправ» (1996), оставил рассказы и воспоминания; скончался 7 февраля 1997 г., похоронен в Москве.

Сергей Петрович Хватов

Упоминается в книге В. Конецкого «Солёный лёд» (гл. «Лабытнанги – Ленинград»): «Я помню капитана третьего ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнём. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город “гусями”, то есть двойками. Чёрный, худощавый, желчный и очень талантливый. В прекрасно сидевшей на нём форме; с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть “аристократическими”, хотя Хватов был так же далёк от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели; тяжко больной язвой желудка; прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в пятидесяти метрах от немецких “тигров”; прыгавший через отмели на полных ходах вперёд, когда сразу после “полного вперёд” даётся “полный назад” и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат, а иногда... не перекидывает...»

Подготовлено Т. В. Акуловой-Конецкой

|

26.07.2025 новое19.07.2025 новое06.07.2025 новоеС ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА! Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого