Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морская библиотека |

ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ПРЫТКОВ

КАЗАК-МОРЯК

Нестерпимое жаркое летнее солнце за день так сильно накаляло стены домов и куреней станицы Новочеркасской, что вынуждало их жителей искать спасения в тени под навесами в небольших садиках, отгороженных от главной улицы заборами. Постепенно улеглась пыль, поднятая копытами лошадей и колёсами бричек, оседая на буйных зарослях подорожного бурьяна.

Для Мишки Бахирева, сына казачьего сотника, наступала пора взросления. Быстро пролетели семь лет учёбы в Новочеркасской гимназии, и родители уже видели в нём будущего достойного донского казака, свято почитающего боевые казачьи обычаи и обряды.

Уставшие от дневного зноя, отец и сын Бахиревы расположились под сенью кроны яблони, растущей рядом с домом.

– Ну, што, Мишка, казащок! Пора уж тебе заступать мне на смену. На коне ты вон, как лихо скачешь, саблей рубишься не хуже меня. Будешь гордостью станицы!

– Послушай, батя! Ты ведь в Крымскую воевал за Севастополь против французов и англичан. Это город у моря. Расскажи лучше мне о море, какое оно? Что за корабли были у врагов наших?

Коронат Григорьевич вздыхал и пускался в долгие воспоминания. А перед Мишкой вставали картины героической битвы. По рассказам отца он представлял море, раскинувшееся у своих ног, мысленно уносясь далеко от родного дома.

– Батя, а имя у тебя такое необычное, пошто так нарекли?

– Эх, Мишка! Коронат – имя не русское, с латинянского означает «увенчанный». Когда-то, очень давно, христиане Коронат, Фирс и Левкий за свою веру поплатились от римского императора Деция. Запомни это.

– А знаешь, батя, не хочу я ни в урядники, ни в хорунжие, ни в сотники. Не буду я донским казаком. Мечтаю я, батя, о службе морской, о море и странах далёких. Надоела мне эта пыльная глушь, где все живут сыто и лениво только по своим углам.

– Ну, знаешь! Ишь, што задумал! Што про нас люди скажуть?

– Пущай себе говорят, всё я уже решил, батя! – уверенно ответил отцу Мишка.

Несколько лет прошло с того дня, когда состоялся серьёзный разговор отца и сына. И однажды по запылённым улицам станицы Новочеркасской гордо вышагивал бравой походкой молодой морячок в чёрном кителе, поблескивая золотым кортиком, обращая на себя внимание прохожих. Станичные девчонки из своих беседок за заборами таинственно перешёптывались, узнавая и не узнавая Мишку Бахирева, а теперь уже Михаила Коронатовича Бахирева в морской форме.

– Батюшки! Ты ли это? – всплеснула руками матушка Мария Михайловна, когда он вошёл в сени.

– Принимайте, к вашим услугам теперича мичман Бахирев Михаил Коронатович! Прошу любить и жаловать. Да я, собственно, не надолго. Завтра отбываю в Сибирский флотский экипаж.

– Кудай-то? – воскликнул отец.

– Неблизко, батя, на Дальний Восток, к Тихому океану.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ МОРСКАЯ СЛУЖБА БУДУЩЕГО АДМИРАЛА-КОРОНАТА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕНЧАННОГО СЛАВОЙ МУЖЕСТВЕННОГО ФЛОТСКОГО ОФИЦЕРА, С ЧЕСТЬЮ ПРОШЕДШЕГО НЕ ОДНУ БАТАЛИЮ, ЕДИНСТВЕННОГО МОРЯКА – ВЫХОДЦА ИЗ ДОНСКИХ КАЗАКОВ.

Примечание:

Бахирев Михаил Коронатович (1868 – 1919) на флоте именовался адмиралом-коронатом, не избежал участи красного террора, постановлением коллегии ВЧК расстрелян в 1919 году.

В СЛУЖЕНЬИ МУЗЫКЕ И ФЛОТУ

Молодой лейтенант флота с лихо закрученными кверху усами ля «guidon de bicyclette» шагал по улицам посёлка – дальней российской окраины, носившего название Владивосток. Постоянные спуски вниз и крутые подъёмы делали прогулку весьма утомительной, но это никак не отражалось на настроении офицера. Главную базу Сибирской флотилии и сам городок нарекли «концом света», здесь заканчивалась Российская империя, а дальше, за бухтой Золотой Рог простиралось только море.

У лейтенанта была слишком необычная для восприятия фамилия – Зилоти, хотя имя и отчество звучали совершенно по-русски – Сергей Ильич. Офицер с удовлетворением отмечал, что многие улицы Владивостока именовались названиями русских кораблей – фрегатов и корветов – Светланская, Алеутская, Абрекская, Тунгусская, Манджурская и др. Глубокий овраг разделял улицы Портовую и Светланскую, когда-то он был Машкиным (по фамилии поручика Машкина, тут стояла его батарея), а сейчас именовался Клубным, на этом месте располагалось здание Морского собрания. Сергей Ильич представил, как веселятся там сейчас свободные от службы офицеры, поглощая несметное количество привозного горячительного «зелья», «дуются» в карты и флиртуют с местными барышнями, недостаток которых ощущался особенно остро в этих забытых Богом краях. Недолго думая, он решил направиться прямо в апартаменты «покровительницы искусств» госпожи Галецкой. У входа в большую залу его встретила сама хозяйка дома – стареющая дама весьма приятной наружности. Сергей Ильич отметил изысканный туалет Галецкой, очевидно заказанный прямо из Парижа через китайский магазин на Алеутской, так делали богатые и модные дамы Владивостока. Среди немногочисленных гостей Галецкой царило полное уныние, темы для разговоров были исчерпаны, и присутствующие лишь изредка обменивались короткими фразами. Появление в доме молодого красивого морского офицера вызвало оживление. Дамы стали бойко перешёптываться, бросая восхищённые взгляды в сторону Сергея Ильича. «Что-то невесело у Вас, господа!» – громко произнёс Зилоти, заметив на возвышении одиноко стоящее фортепиано. И уже обращаясь к хозяйке: «Вы, позволите?» Он быстро прошёл к инструменту, удобно расположившись за ним. Несколько мгновений, как будто что-то припоминая, Сергей Ильич вдруг положил руки на клавиши и начал играть.

Чудесные звуки фантазии – ноктюрна на тему цыганского романса композитора А. Дюбюка сменились мелодией «Не искушай меня без нужды» Михаила Глинки, затем прозвучал опус 265 «Страдания любви» Франца Бера.

Зилоти играл мастерски, и окружившие его посетители салона не скрывали своего восторга, бурно аплодируя Сергею Ильичу. Важный седой господин, обращаясь к закончившему играть офицеру, неожиданно произнёс: «Такое виртуозное исполнение мне приходилось слышать только один раз в Петербурге на концерте знаменитого пианиста Александра Зилоти». – «Не стоит удивляться, я его старший брат», – заключил Сергей Ильич.

У присутствующих на небольшом импровизированном концерте вытянулись лица, в то время о Александре Зилоти – ученике Ференца Листа знала вся Россия, ну а его брат пока оставался в тени.

Встав из-за фортепиано, Сергей Ильич, обращаясь ко всем, произнёс: «Господа! Благодарю вас, что почтили меня своим вниманием, а теперь пора сделать важное заявление. Внимание, господа! Я хочу организовать театральную труппу для постановки театрализованных представлений. Поэтому прошу всех желающих, как женщин, так и мужчин, прибыть завтра в здание Морского собрания для отбора. Наверняка, во многих из вас таятся ещё нераскрытые таланты и неисчерпанные возможности, я лишь только помогу вам их раскрыть. Итак, жду вас завтра, господа!»

Ещё в юношеские годы в родной Знаменке Сергей слыл организатором хоров и творческих коллективов. По деревне собирал солистов из церкви и среди крестьян, всех тех, кто хотел петь. В этом ему помогали родные. Особенно полюбились Сергею цыганские песни. Созданный им хор пел их так здорово, что послушать его приезжали цыгане из окрестных мест. Вообще, в доме семьи Зилоти никогда не смолкала музыка. Помимо игры на фортепиано Сергей Ильич писал романсы и пьесы, сочинял стихи, интересовался театром.

Так уж повелось в роду Зилоти – сыновья становились офицерами. Александр и Сергей готовились поступать в Морской корпус. Однако, до поступления у младшего брата Сергея Александра выявили талант прекрасного пианиста, и он решил развивать его дальше. Сергей стал морским офицером, обладающим музыкальным даром и хорошими организаторскими способностями.

В обыденную и серую жизнь провинциального Владивостока Сергей Ильич Зилоти внёс живую струю веселья и занятости, свойственную театрально-артистическим кругам Петербурга. Выявив незаурядное сценическое дарование у местной молодёжи, жён и дочерей офицеров, чиновников, он проводил долгие репетиции в исполнении ролей, учил нужным жестам и движениям, соответствующим музыкальному сопровождению в спектаклях. Большим событием в культурной жизни тогдашнего Владивостока стали два концерта, устроенные Сергеем Ильичом – «Неаполитанский вечер» и «Хор цыган». Вот как вспоминает об этом один из сослуживцев Сергея Ивановича Зилоти – контр-адмирал Д.В.Никитин (Фокагитов):

«В дни концертов весь Владивосток наполнял собою концертный зал старого Морского собрания. Находившаяся на галёрке молодёжь с эскадры пришла в несказанное изумление.

Перед нею на сцене были полные красы, южного огня и страсти пылкие неаполитанки в своих живописных национальных костюмах или томные, как-бы зовущие к себе, в свой табор, цыганки в пёстрых шалях. Скромные владивостокские “кисейные” барышни были как-бы перевоплощены рукой опытного, умелого режиссёра. Им не было введено ни одного жеста, который бы можно было назвать “нескромным”. Весь эффект достигался каким-нибудь неуловимым поворотом головы вовремя или чуть заметным движением плеча. Мичмана не могли узнать своих знакомых барышень, за которыми они до этого лишь снисходительно ухаживали, удостаивая их иногда приглашения на тур вальса во время вечеров в собрании.

Успех обоих вечеров был такой потрясающий, что наши адмиралы и командиры, сидевшие в первых рядах кресел, иногда с опасением оборачивались, слыша бешеные выражения со стороны молодого офицерства и шептали один другому: “С ума сходят наши мичмана. Кажется, они скоро все полезут на сцену”».

В Петербург С. И. Зилоти вернулся уже опытным режиссёром-постановщиком. В 1887 году в Липецке он познакомился с Верой Фёдоровной Комиссаржевской, приехавшей лечиться на воды. Их сблизило общее увлечение театром и музыкой, и вскоре они обручились. Однако, Вера Фёдоровна так и не стала его женой, но до конца дней оставалась «своей» в семье Зилоти.

Музыка всегда шла рядом с службой Сергея Ильича. Невелик его послужной список: Морской корпус, флаг-офицер (адъютант адмирала С.О. Макарова) эскадренного броненосца «Император Николай I», старший адъютант с 1902 года, участник Русско-японской войны, кавалер многих наград, капитан 1 ранга с 1908 года, в 1911 году – генерал-майор Адмиралтейства, в 1914 году – генерал-лейтенант, что соответствовало званию вице-адмирала.

К сожалению, остались неизвестными последние дни жизни Сергея Ильича Зилоти. С началом Первой мировой войны он находился на действующем Балтийском флоте. Погиб 27 ноября 1914 года во время установки минных заграждений дивизионом эсминцев (минных крейсеров) в районе Мемеля и Полангена.

Напоминанием о таланте и творчестве Сергея Ильича Зилоти (1862 – 1914) остаются созданные им романсы «Как хорошо!» и «Ах, да пускай свет осуждает» в исполнении русских певиц Варвары Паниной и Анастасии Вяльцевой. В память о нём звучит «Итальянская полька» Сергея Рахманинова (его двоюродного брата), посвящённая знаменитому моряку и музыканту.

Примечания:

«le guidon de bicyclette» – фр. «велосипедный руль».

Дюбюк Александр Иванович – русский композитор французского происхождения.

Франц Бар – немецкий композитор.

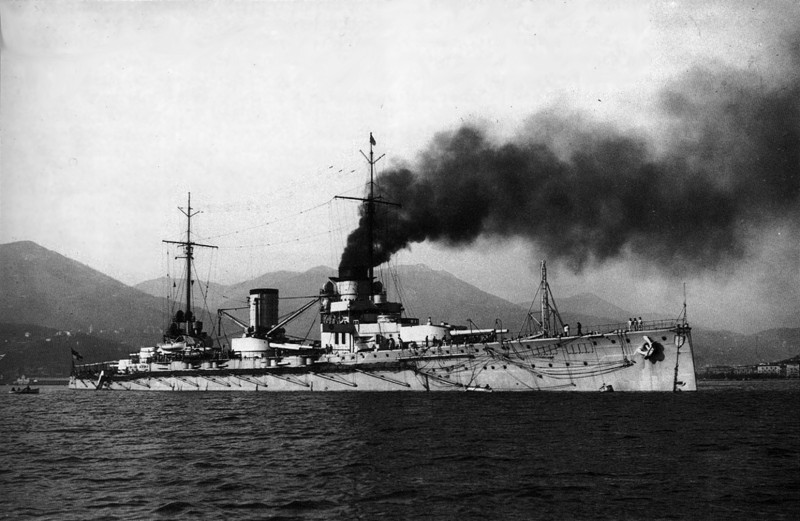

ПОТОПИТЬ «ГЕБЕН»!

В Севастопольском офицерском собрании бал, посвящённый наступающему тысяча девятьсот семнадцатому году, был в самом разгаре. От яркого света люстр блестели зеркала, в которых отражались нарядные танцующие пары морских офицеров и городских красавиц. Никто ещё не знал и даже представить себе не мог, какие огромные перемены принесёт будущий год в судьбы этих людей, да и не только их. А пока: гарнизонный оркестр играл вальс, сверкали погоны, трепетали сердца юных дев, ожидавших приглашения на очередной танец.

Несколько в стороне от основной массы людей, заполнивших зал собрания, оказалась группа молодых офицеров со своими спутницами. Взоры женщин привлёк высокий, стройный флотский офицер крепкого телосложения, постоянно меняющий партнёрш и не пропустивший ни одного танца. Танцевал он превосходно, был хорош собой, чем и привлекал внимание.

– Кто этот красавчик? Как он здорово танцует! – обратились разом подруги к своим спутникам, кивая в сторону танцующих.

– Кто? Кто? – начали переспрашивать дам офицеры.

– Вон тот, высокий русый моряк в самом центре зала…

– О, это герой-подводник, старший лейтенант Владимир Владимирович Погорецкий. Если внимательно приглядеться, то можно заметить у него на груди редкий по нашим временам знак офицера подводного плавания: силуэт подводной лодки, якорь и якорную цепь, – ответил один из моряков. – Он к тому же обладатель Георгиевского оружия, а совсем недавно отличился, торпедировав флагман немецко-турецкого флота крейсер «Гебен».

Сказано это было с восхищением, так как В. В. Погорецкий принадлежал к редкому сообществу людей, возвышавших их над всеми остальными смертными, людей, подвергавшихся каждодневному риску и бросивших вызов морским глубинам на заре становления подводного плавания, когда жизнь подводника постоянно буквально висела «на волоске».

Владимир Владимирович Погорецкий действительно пользовался успехом у женщин и любил повеселиться, но только на берегу. В море, на подводной лодке, он был серьёзным и требовательным командиром и опытным подводником. Погорецкий пришёл на Черноморский флот, прослужив уже командиром подводных лодок «Форель», «Плотва» и «Кефаль». После прибытия в Севастополь получил под своё начало подводную лодку «Морж». Обычно субмарины дивизиона сменяли друг друга в боевом дежурстве у пролива Босфор. Кроме «Моржа» в море уходили «Тюлень» и «Нерпа».

Офицеры-подводники часто собирались на берегу в кают-компании пошутить, разобрать детально свои морские походы. Предметом одного разговора стал забавный и вместе с тем трагический случай, когда экипажу подводной лодки «Морж» пришлось спасать своих же товарищей, отправленных на турецкую грузовую шхуну, когда её команда сдалась в плен и покинула корабль. Чтобы не тратить самодвижущуюся мину, Погорецкий решил послать на вражеский транспорт офицера Михаила Китицына и двух матросов с целью поджечь его. Задание своё они выполнили, но оказались в огненной ловушке. Выручила подводников находчивость: без промедления они перескочили на гик (брус паруса), выступающий далеко за корму судна, откуда и были сняты подошедшим «Моржом».

– Забавно было видеть вас, «погорельцев», танцующих на рее, но, молодцы, не растерялись! – с долей некоторой иронии в голосе говорил Владимир Владимирович, обращаясь к своему сокурснику Китицыну (они вместе окончили школу подводного плавания).

– А ты сам, как бы поступил в такой ситуации? – спросил вполне серьёзно его товарищ.

– Думаю, что тоже бы не растерялся. Считаю, что выход есть из любой ситуации, даже когда она кажется безвыходной. Знаете, у каждого из нас появляется иногда желание, которое хочется когда-либо осуществить. Признаюсь, моё непременное желание в ближайшее время потопить крейсер «Гебен».

– Ну что вы, Владимир Владимирович, неужто шутите, пустить на дно красу и гордость германо-турецкого флота, которому нет равных на Чёрном море! Ведь это какая мощь, оснащённость! – со всех сторон раздавались голоса офицеров, не верящих в такую возможность.

– А мы тоже не лыком шиты, – возражал командир. – Посмотрите: на «Морже» двенадцать мин, в аппаратах – два носовые и два кормовые, а также восемь наружных, могущих наводиться под углом, даже на траверз. Это что – не оружие? Мощное оружие, да ещё какое! Надо только выследить крейсер в море!

И он выследил. После получения радиограммы о выходе «Гебена», «Морж» затаился у пролива, а когда сигнальщики сообщили о быстром передвижении цели, начался её перехват. После определения скорости противника – больше 20 узлов, окончательно убедились, что это «Гебен», сопровождаемый двумя эсминцами.

«Морж» рванулся в атаку, но был замечен одним из вражеских кораблей. Погорецкий решает выстрелить минами из носовых аппаратов. И вот залп произведён, но миноносец идёт прямо на таран подлодки.

Срочное погружение. Через какое-то время раздаётся мощный взрыв. Минут через пятнадцать лодка подвсплыла, командир наблюдает огромное облако дыма и движущийся с большим правым креном в сторону пролива крейсер. Одна из самодвижущихся мин всё-таки попала в цель, но добить врага помешали идущие на таран миноносцы и береговая батарея, открывшая сильный артиллерийский огонь. «Морж» стал уходить из опасной зоны и без повреждений вернулся в Севастополь.

Приказ Командующего ЧФ № 5161 от 14.12.1917 года гласил: «Старший лейтенант В.В.Погорецкий представлен Постановлением Георгиевской Думы к награждению орденом Св. Георгия 4-й степени за мужество и самоотвержение, проявленные им во время атаки на крейсер “Гебен” 1.11.1916 года в районе Босфора, причём означенный крейсер был подорван миной и выведен из строя на долгое время».

Так отважный подводник Владимир Погорецкий в бою на заре становления отечественного подводного флота показал, каким новым грозным типом кораблей является подводная лодка, и свою веру в будущие её преимущества и возможности для русского флота.

Адмирал турецкого флота В. Сушон после торпедирования «Гебена» запретил использовать его для выходов в море, бой с «Моржом» на некоторое время способствовал прекращению передвижения турецких транспортов в районе Босфора.

После окончания Первой мировой войны «Гебен» стоял на рейде Измид. На крейсере сохранилось доска о полученных от неприятеля повреждениях, была там и надпись о попадании в кормовой отсек правого борта мины при атаке русской подлодки в Чёрном море с датой этого события.

В. В. Погорецкий дальнейшую службу продолжил уже командиром подводной лодки «Орлан», был начальником дивизиона подводных лодок, морским агентом в Англии, в 1921 – 1922 годах находился в Сибирской флотилии, эмигрировал в Китай. В годы Второй мировой войны служил в английском флоте в Индии. Он прожил долгую, насыщенную событиями жизнь и умер в 1970 году в Канаде.

ПУСТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУССКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК «МОРЖ» ПОД КОМАНДОВАНИЕМ СЛАВНОГО ОФИЦЕРА-ПОДВОДНИКА В. В. ПОГОРЕЦКОГО ПОСЛУЖАТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ПОДВОДНИКОВ РОССИЙСКОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА.

Пояснение к тексту:

Во время описываемых событий не существовало разделения на торпеды и мины; было принято считать: мины самодвижущиеся или мины заграждения.

Назад в раздел |

06.07.2025 новоеС ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА! 01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого